Già mercoledì scorso in “Pensieri sull’arte” abbiamo menzionato il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche e il suo approccio romantico all’arte. Oggi vogliamo offrirvi un po’ più della sua filosofia e mostrarvi la sua connessione con i simbolisti, i quali dicevano: “Suggerire, mai descrivere.”

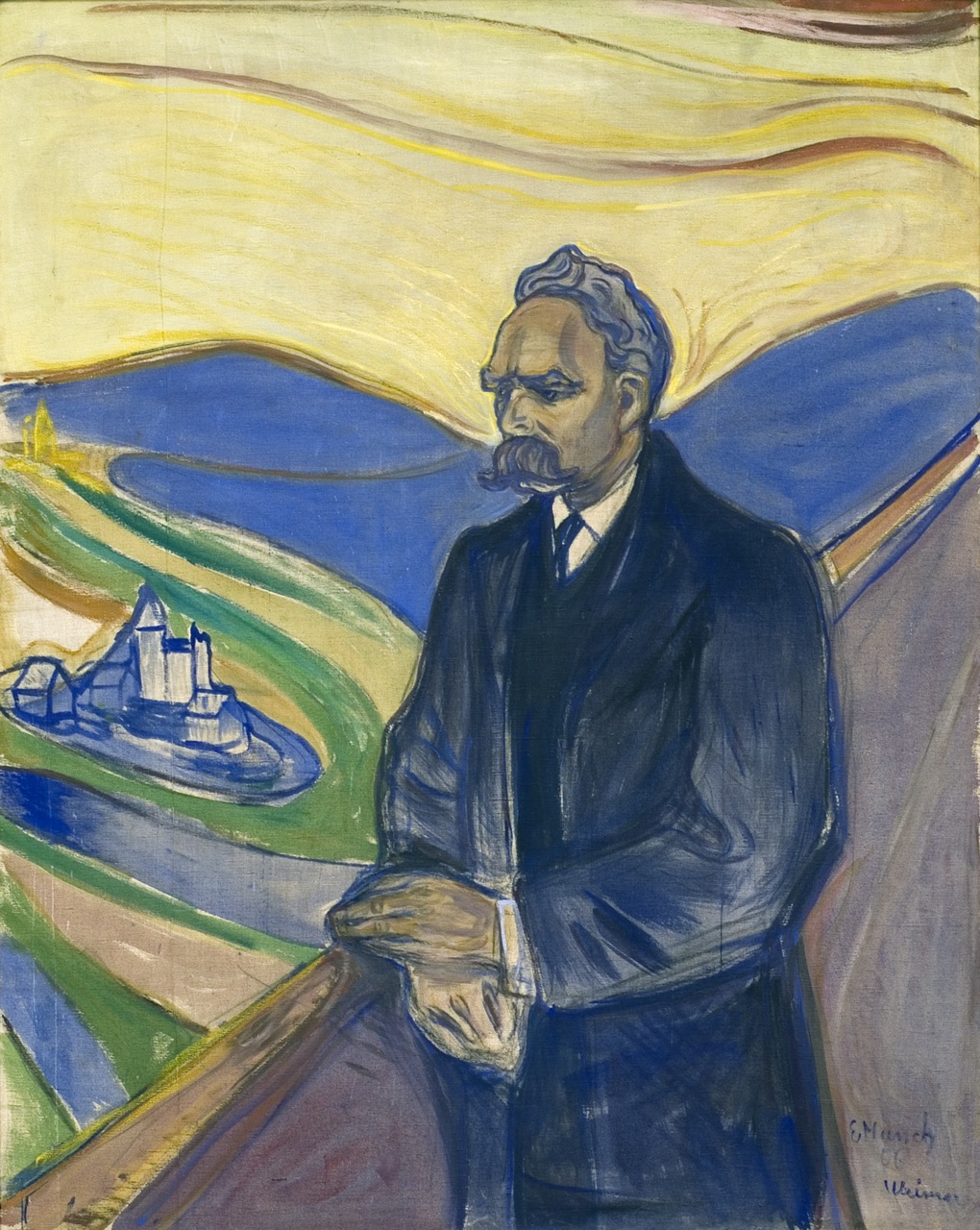

Il ritratto di Friedrich Nietzsche realizzato da Munch offre un’interpretazione unica dell’estetica simbolista e delle idee di Nietzsche sull’arte, sulla fisiologia e sul ritorno eterno. L’artista ha saputo di Nietzsche per la prima volta grazie a una serie di lezioni a Copenhagen e, successivamente, grazie al poeta e critico svedese Ola Hansson, che ha divulgato la filosofia tedesca. Munch ha iniziato così a divorare quanti più libri poteva di Nietzsche e presto, tali volumi hanno cominciato a superare in numero quelli del suo autore preferito, Dostoyevsky. Il ritratto di Nietzsche è stato commissionato a Munch da un altro appassionato, il banchiere svedese Ernest Thiel, che voleva un ritratto ideale del grande filosofo; la cosa strana è che Munch non ha mai incontrato Nietzsche personalmente, ma conosceva sua sorella e ha realizzato il ritratto con l’aiuto di fotografie.

Munch ha scoperto che condivideva con Nietzsche un’affinità spirituale: entrambi soffrivano di solitudine, sentivano la mancanza di un riconoscimento e avevano paura di impazzire. Il lavoro di Nietzsche sull’arte e la fisiologia coincideva perfettamente con il temperamento e gli interessi artistici di Munch; entrambi vedevano la patofisiologia come una condizione rivelatrice, che doveva essere temuta e, allo steso tempo, ricercata. L’arte e la fisiologia erano popolari tra i pensatori francesi e tedeschi del XIX secolo, che spesso cercavano di razionalizzare la posizione dell’uomo nel mondo attraverso l’emergente campo di quella che oggi chiamiamo “metrica”. Con queste rappresentazioni grafiche delle circostanze fisiche, i pensatori come Nietzsche e Munch credevano che i concetti elusivi come l’essere, la bellezza e l’estetica potevano essere catturati e resi manifesti , una sorta di grande esperimento ontologico interdisciplinare. Inoltre, Munch ha trovato il concetto di Nietzsche dell’eterno ritorno favorevole ai suoi fini come artista. “Dal mio corpo in decomposizione – recita Munch, con umore – i fiori dovrebbero crescere, e io in loro, e questa è l’eternità”.

La costante dialettica tra il genio materialista e una metafisica intuitiva si ripetono nell’opera di Nietzsche Così parlò Zarathustra (“quella strana linea lunga, non dobbiamo eternamente ritornare?”) e nel capitolo Il Convalescente (“Tutto va, tutto ritorna; eternamente gira la ruota dell’esistenza”). L’eterno ritorno di Nietzsche, curiosamente, non tiene in conto l’anima o l’immortalità, che per Munch, figlio di un dottore militare religioso, non potevano essere scartate: “Una persona deve credere nell’immortalità”.

Edvard Munch

Edvard Munch