本日の作品は、パウル・クレー・センターで開催されている展覧会「Paul Klee "Pictures in Motion"」にて、あなたご自身の目でご覧いただくことができます。この展覧会ではクレーの作品と、クレーがあらゆる形の運動に心惹かれていたことを見ることができますよ。お楽しみあれ!

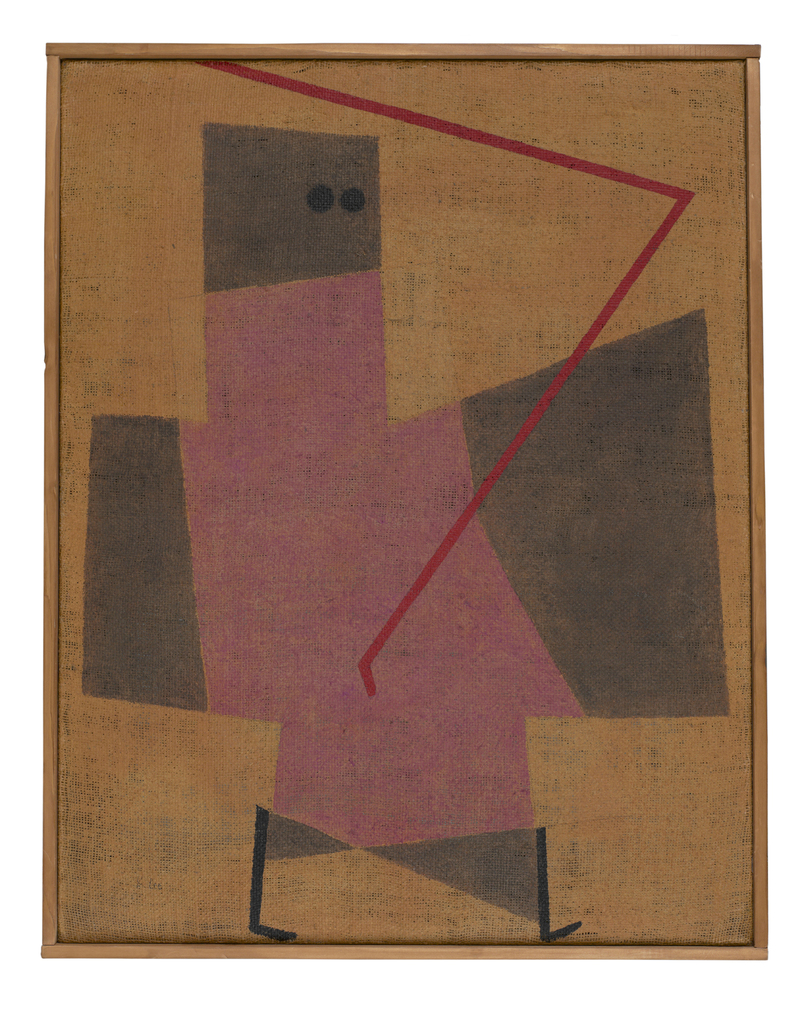

バウハウスでの講義メモの中で、パウル・クレーは思考の自由性について語っています。精神はそれ単体で世界に存在するのではなく、体と堅く結び付けられている、とクレーは記しています。そしてこれはつまり、重力によって地面に縛りつけられているということにもなります。体は、精神と同じほどの運動可能性を持ち合わせてはいません。忍び歩きや大股歩きをして、階段を上り、ジャンプしたとしても、重力の法則に――クレー曰く、測鉛線の法則に――服従し続けているのです。運動に関して、講義ノートの中で詳細に分析したものは、ほとんどが仮説のレベルでしたが、クレーはそれを絵画の中で実践に移そうとしています――その方法は、たいていが自由で遊びごごろに溢れたものです。クレーは歩行姿勢、ぶらつくときのリズム、あるいはバランスを探ることの肉体的感覚を、視覚的表現によって描写しようとしました。《歩み》(1932年) というタイトルさえ、運動という主題の領域に言及しています。絵画になされた描写は、題名と同じぐらい明確で切り詰められています。描かれているのは十字の形の人物像で、黒い2つの円が目になっており、短い線が足になっている一方で、絵全体江尾赤く長い線が横切っています。

クレーは運動と運動の方向を、体の姿勢、視線の方向、そして足の配列によって非常にシンプルに描きました。しかし、人目を引かないようなディテールが、運動がもたらす印象を更に強めています。クレーは右腕と右足の近くの三角形を、それに対応するような左側の平面図形よりも大きく描いているのです。これにより、絵の中の運動の方向に重みが加えられており、それに対して人物は背中の姿勢を使ってバランスを取っています。細く小さな脚の上に立たせることによって、クレーは、人物が持つぎこちなく巨大な側面――すなわち重さ――を軽減させています。また、クレーは人物の体の上、絵画の中心に平面を配置することで、人物が軽く見えるようにしました。クレーはノートの中で「重軽い」という表現を使っていますが、これは《歩み》において実践されている通り、対照的なものを利用するという彼の傾向を明確に表しています。最後に、赤い線によって稲妻のようなものが描き表されています。クレーは矢印や稲妻を、ダイナミズムのシンボルとして繰り返し用いています。この絵において稲妻は、どちらかといえばモチーフというよりも、運動を表現したものとして見るべきものでもあるでしょう。

ハッピー・エイプリルフール!(本日の説明文と名画は間違いなく真剣かつ本物なので、ご安心ください!)

Paul Klee

Paul Klee