若い女優にとって、日曜日の朝が来るのはあまりに早く、12月の初旬が葬り去った彼女の周りには、今後二度と母親からのキスを受けられない子どもたちがいた。子どもたちの父親は一年前に彼らを捨てた。新たに孤児となった三人は、バラバラに養子に出されようとしていた。それは、それぞれが違う家族とともに新たな人生を歩み始めることを意味していた。真ん中の子エドガーにとって、死は自分という存在の中心的なテーマであり続けた。エリザ・ポーは死に慣れきっていた、というのも彼女は何度も死んだことがあったからだ。ジュリエットとしてヴェローナで死に、オフィーリアとして川沿いで死に、そしておそらく、息子エドガーのペンで殺された若く美しい女性全てに影響を与えた――エドガーの物語や詩全体には、共通した憂鬱な型があった。最も有名な詩『大鴉』は、哀しみと死の象徴であると同時に、理想化された美と残酷な真実の象徴でもあるが、エドガー・アラン・ポーの部屋の扉を叩いただけではなかった。

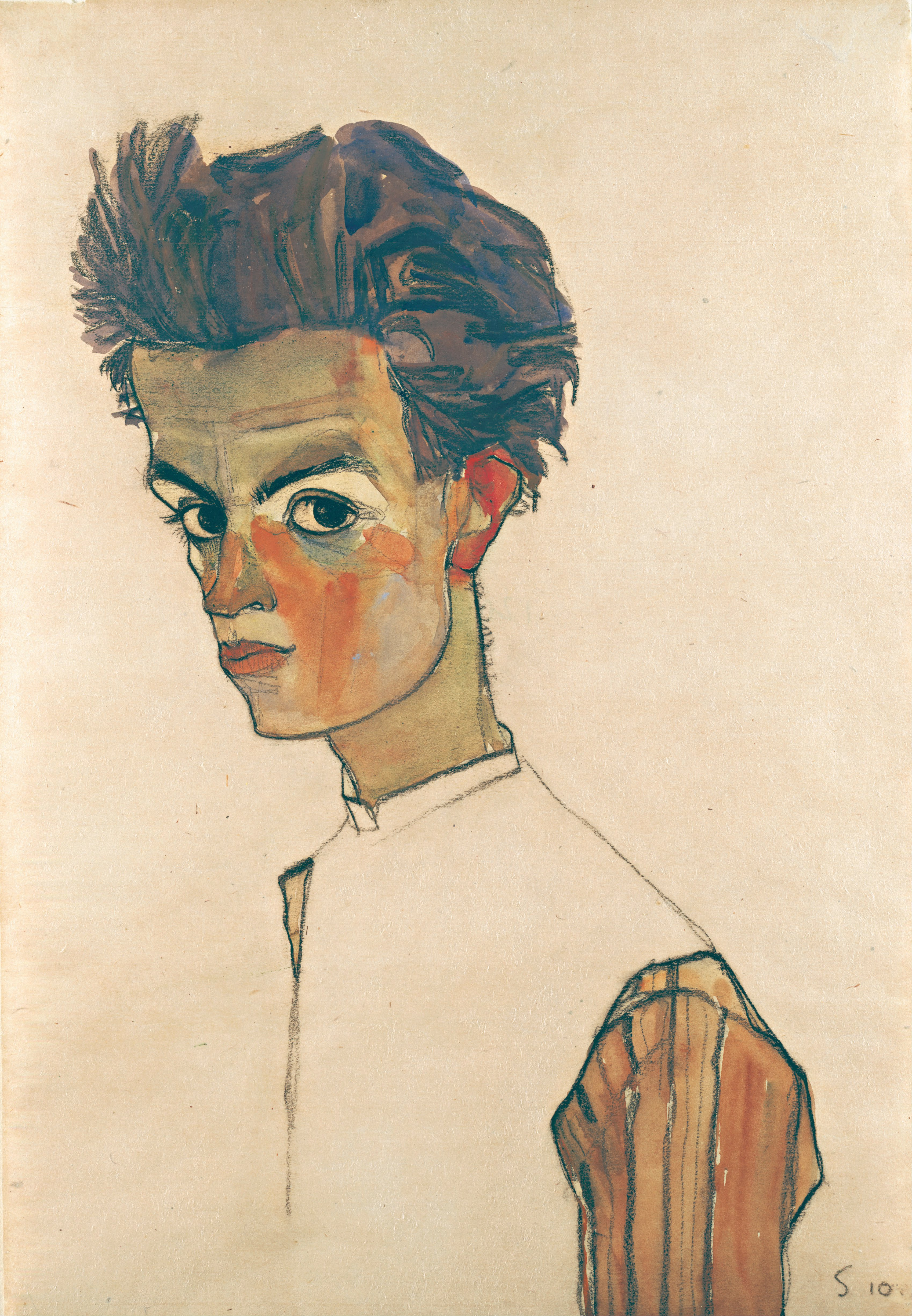

今日の絵画を描いたエゴン・シーレも、この残忍かつロマンティックな死の形に対して身近に遭遇していた。シーレの運命は、ポーが作品に登場させた不運な恋人の一人に似ていた。シーレは、第一次世界大戦の最中に結婚し、三日後にはプラハ駐屯部隊に従軍させられることとなった。妻エーディトはホテルに滞在し、シーレは徴集兵たちと展示ホールで暮らした。絵を描いているうちに、すぐに司令官の目に止まり、アトリエとして使える部屋を与えられた。戦争が終わると二人はウィーンに戻り、そこでシーレは芸術家として成功し始めた。エーディトは子供を妊娠しており、肖像画の依頼は増えていった。しかし1918年の秋、エーディトがスペイン風邪によって亡くなり、その後三日間、シーレは愛する彼女を描いて過ごした末に亡くなった。命が存在の本質であることは明らかだが、自らの死を不死性によって打ち負かし、衰えという自然の摂理を克服する者もいるのだ。

これは多くの芸術家たちにあることだが、もっと奇妙な例を紹介することをお許しいただきたい。ヘンリエッタ・ラックスが死んだのはボルチモア、エドガー・アラン・ポーが謎多き状況下で死んだのと同じ町だ。彼女も不死を手に入れた、ポーやシーレよりもずっと文字通りの不死だ。だが、ラックスは画家でも詩人でもなく――タバコ農家だった。彼女のDNAは、HeLa細胞の名で知られる不死の細胞株を生み出した唯一の培養物だ。癌性腫瘍から取り出された細胞は、培養され、医学的な研究に用いられた。その異様な成長と増殖率により、これらの細胞は今日も研究に用いられ続けている。HeLa細胞はポリオワクチンを作るのに役立ち、初めてクローン化されたヒトの細胞であり、ヒトゲノムの位置づけに役立ちすらした。私が思うに、人は最後のかけらが滅びたときにようやく死を迎えるのだろう。

- Artur Deus Dionisio

Egon Schiele

Egon Schiele