時にインドのフリーダ・カーロと呼ばれる(芸術面というより、顔立ちが似ているという理由なのですが)、アムリタ・シェル=ギルは1913年、パンジャブのシク教徒の父とハンガリー系ユダヤ人の母との間に生まれました。幼少期のほとんどをブダペストで過ごしたのですが、1921年にインドへ渡り、8歳で絵を描き始めました。1923年にフィレンツェの美術学校に短期留学した後、翌年にはインドに戻り、16歳まで滞在しました。その後、パリで画家としての修行を積むため母親とともにヨーロッパへ渡ったのです。当初はセザンヌやゴーギャンなどヨーロッパの画家の影響を受け、1932年の「少女たち」では、翌1933年の史上最年少、アジア人で唯一(!)パリのグラン・サロンの会員に選ばれるきっかけにもなりました。そのまた翌年の1934年、インドに帰国しました。

私は50年代から60年代にかけてインドのボンベイ(当時)で育ちましたが、インドの画家といえば、アムリタ・シェル=ギルとM・F・フセインの二人くらいしか聞いたことがなかったんです。私は、抽象的なフセインよりも彼女の作品に惹かれていたのですが、その理由はわかりませんでした。歳をとった今、それは彼女の人並外れた経歴と、インド人として、そして女性として、有名な画家になるために欠かせない、性格の強さのせいかもしれないと思います。特に、インド社会がより保守的で、インドがイギリスの支配下にあった時代、彼女の強さと物語は、その静かな自信に満ちた作品の中で輝いていました。

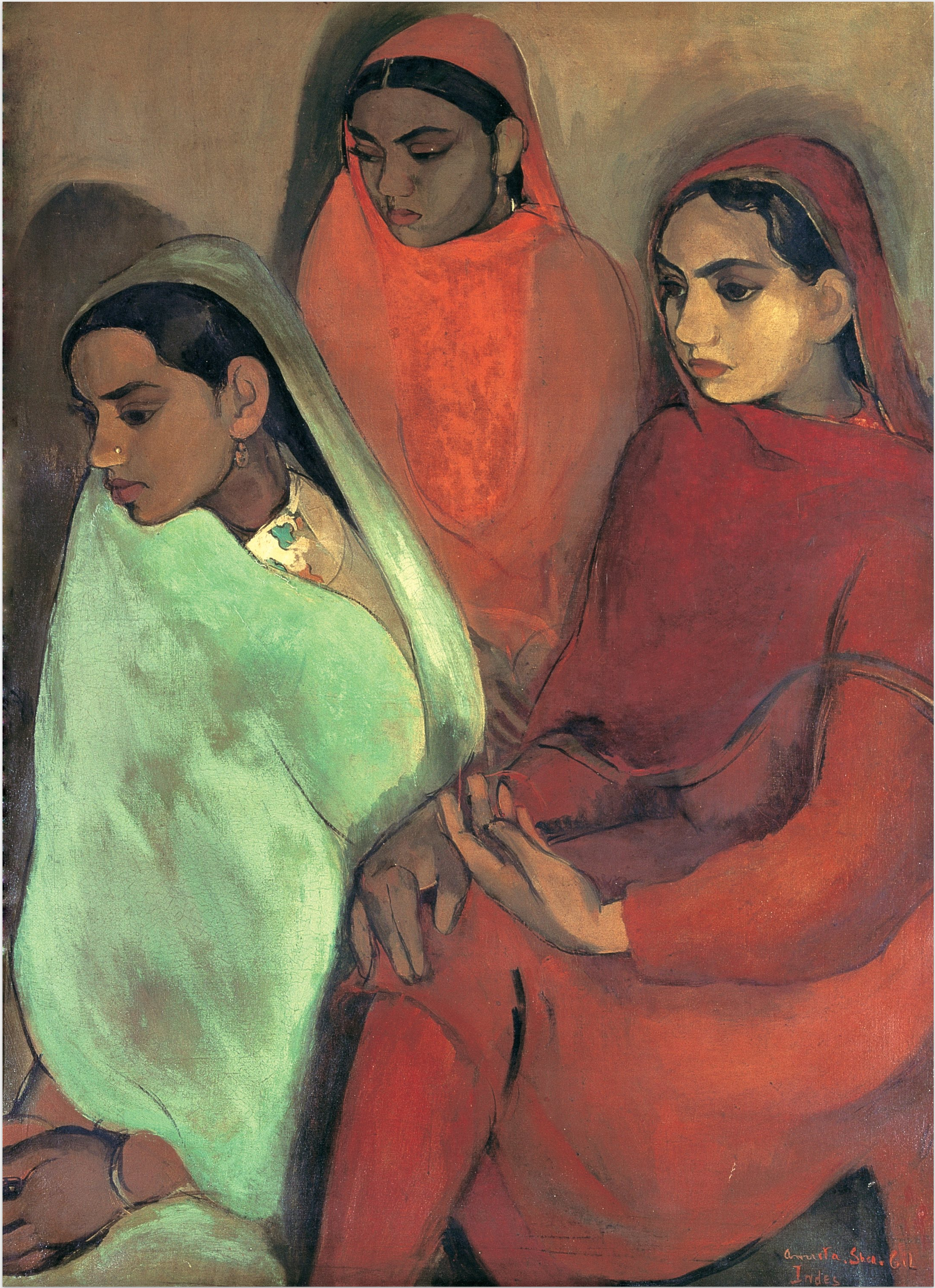

私個人は彼女の初期の作品も好きですが、それは比較的ヨーロッパ的なスタイルで、あからさまにインド的というわけではないように思います。彼女の作品が唯一無二になったのは、インドというテーマを探求し始めたときからなのです。インドを旅したことが女性の苦境への共感を深め、特に彼女の後期の作品は村の女性たちに焦点が当てられています。彼女のインド帰国後の最初の作品であるこの「三人の少女」が私は特に好きで、少女たち自身の親密さを全体的に描いており、鉢やマットや壁(他のインド絵画によく見られるような)などは一切無いため、この3人の女性が何を考え、どんな人生を送ってきたのかといった、見る者の推量を逸らしてくれるからなのです。1941年にラホールで亡くなった彼女の死因ははっきりしませんが、もし機会があれば、もっと多くのものを残せたかもしれないと思うのです。

Amrita Sher-Gil

Amrita Sher-Gil