柴田是真は、四条派で蒔絵と日本画の指導を受けた後、京都に移り、東洋の画法に西洋の自然主義を採り入れた円山四条派に学びます。この京都での経験は、知性と美的感覚に溢れ、洗練された画風の礎となりました。江戸に戻った是真は、日本画や蒔絵硯箱のような高級品の制作を通して、江戸時代末期には自らのキャリアを確立します。1890年には漆工として初めて帝室技芸員に任命され、全国にその名を馳せました。

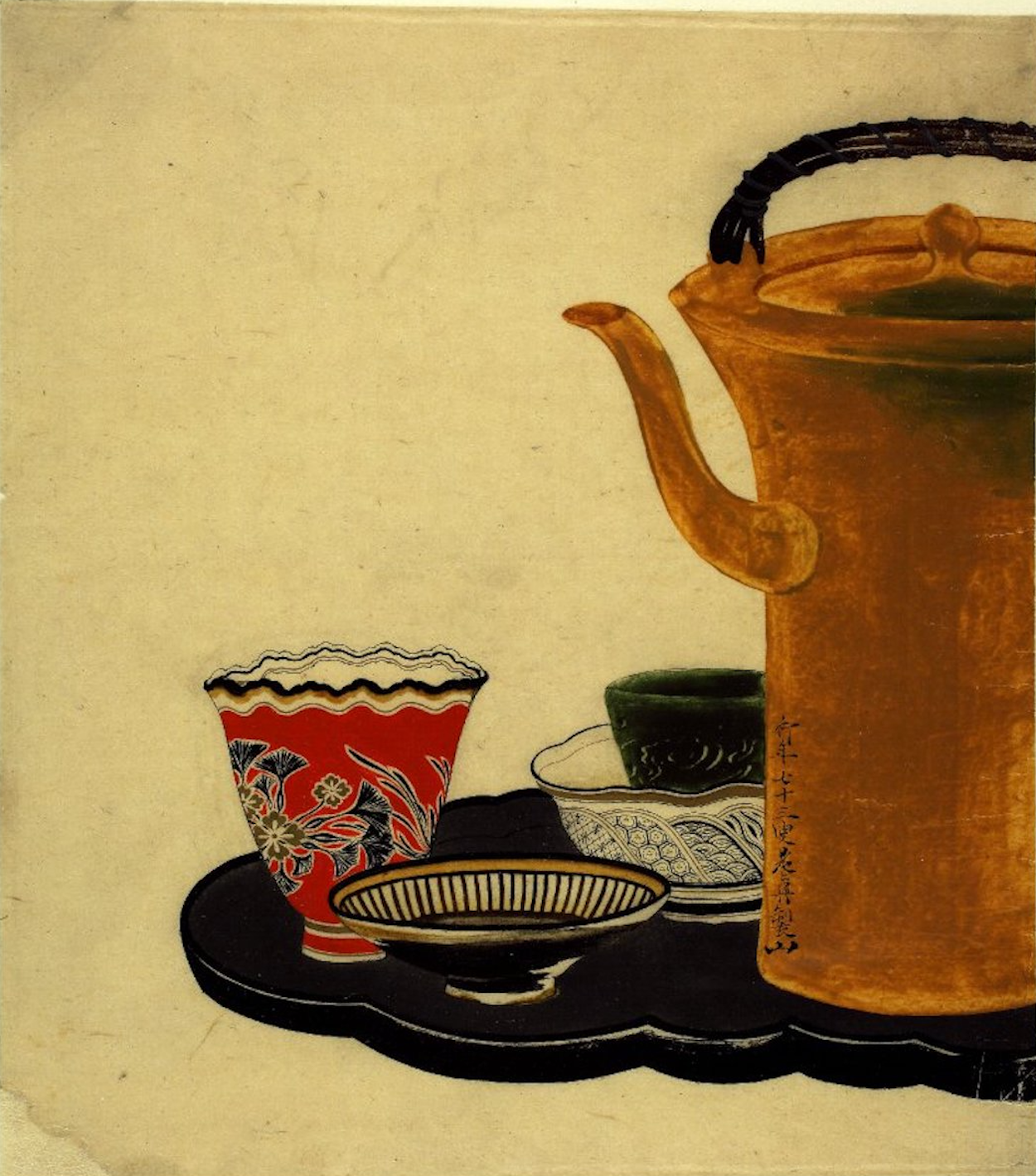

ここに描かれている茶器は、明治中期(1868~1912年)によく見られた和と中華の折衷様式です。これは1879年、是真73歳の頃の作品です。

素晴らしい水曜日を!くつろいでお茶を飲む人を描いた絵を見ながらお茶をどうぞ。

Shibata Zeshin

Shibata Zeshin