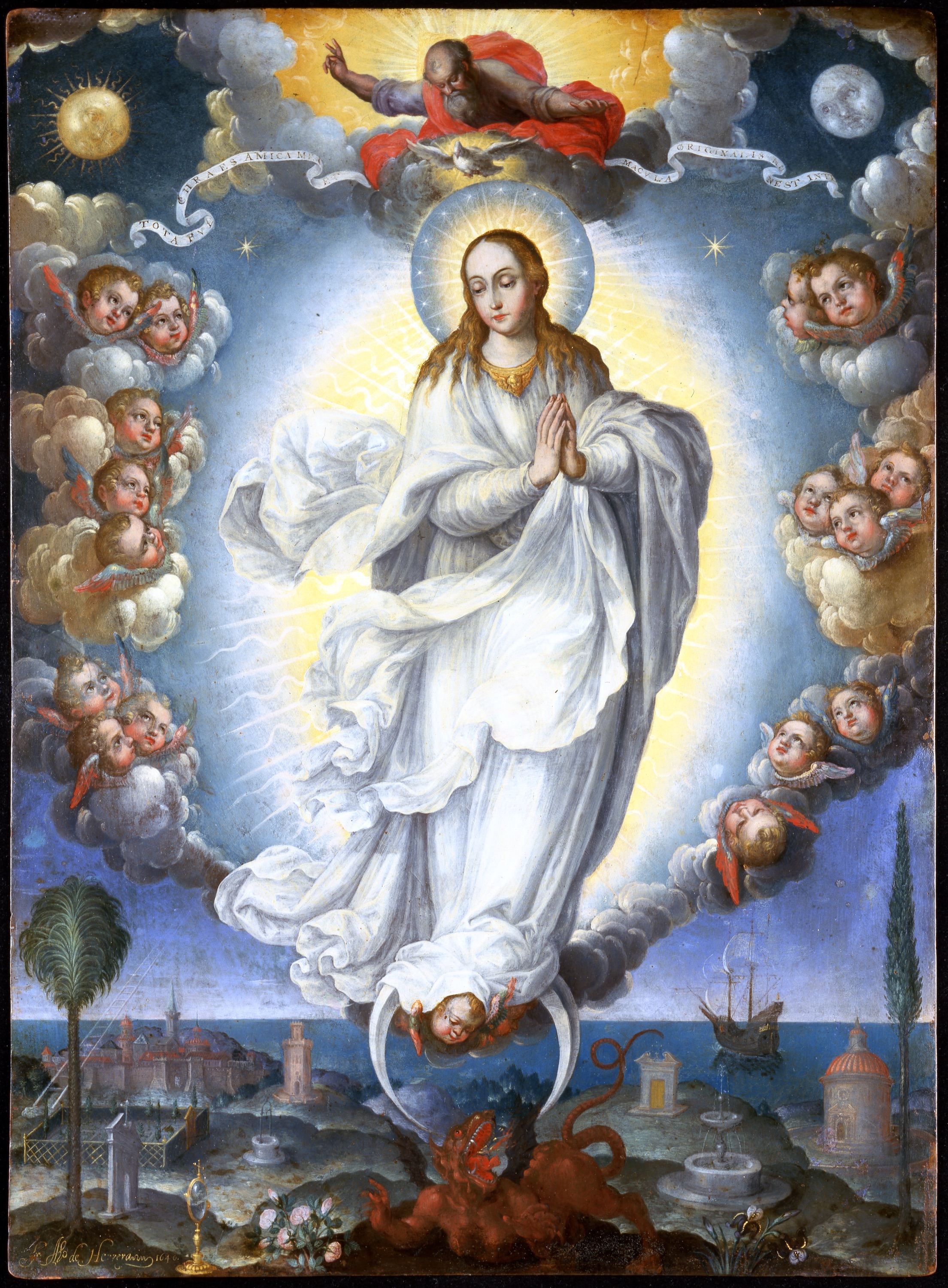

無原罪の御宿りの聖母マリアは、スペインとラテンアメリカの黄金世紀の時代に最も流布していたイメージの一つ。スペインを統治していたハプスブルク家のみならず、フランシスコ会やイエズス会も熱心に浸透に努めたことで、無原罪の御宿りの教義は広く受け入れられていましたが、ローマ・カトリック教会の主要な宗派、とりわけドミニコ会は認めていませんでした。他国のドミニコ会とは異なり、スペインのドミニコ会はこの教義を進んで採用したことで知られています。同会の将来のリーダーと目され、聖なる絵を制作するという特別な責務を帯びたロペス・デ・エレーラは、同僚の聖職者たちからの祝福を受けたに違いありません。スペイン人の信仰に不可欠な要素を集約した、宝石のように魅惑的なこの聖画は、まさにエレーラの成果です。

米国ヒスパニック協会所蔵の本作には、父なる神と聖霊の象徴である鳩の下、聖母信仰に関係する聖書や典礼書の一節にちなんだ様々なシンボルに周囲を囲まれた聖母マリアが描かれています。主な出典はヨハネの黙示録の第12章。一人の女が太陽を着て現れます。黙示録によれば、「足の下に月を踏み、その頭に十二の星の冠をかぶって」立つ女が蛇に脅かされます。連祷、賛美歌、雅歌から引用されて描き込まれているのは次のようなもの。「月のように公正で、太陽のように明るい」「ムクゲ」、セビリヤの黄金の塔の形をした「ダビデの塔」、「ヤシの木のように堂々と」「閉ざされた庭園…封印された噴水」「流水の井戸」「シオンの糸杉のように堂々と」「月のように公正で、太陽のように明るい」「しみひとつない鏡」「海の星」「神の町」「天国への階段」「天国の門」「神(あるいは聖霊)の神殿」「安全な安息の地」そして聖母の悲しみ(黒いアヤメ)。

銅板の裏面には55人の聖人とイエズス会の教義が刻まれていますが、これにはフランドルの版画職人一族ウェリックス家の手になる版画との関連が見られます。おそらく、これらの版画は、イエズス会のみならず、新世界での布教に携わったすべての宗派にとって、伝道の道具としての役割を果たしていたと思われます。この銅板画がどこで制作されたのかはわかっていません。

今日の作品は、米国ヒスパニック協会の協力で紹介しました。

P.S. 聖母マリア像は、古代末期から今日に至るまでの美術史を通して数知れず描かれてきました。ジョット、フィリッポ・リッピ、エドバルド・ムンク、サルバドール・ダリ。それぞれに異なる解釈をご覧ください。

Fray Alonso López de Herrera, O.P.

Fray Alonso López de Herrera, O.P.