今日は4月1日、エイプリル・フールですね。年に一度、悪ふざけの嘘や冗談を言う習慣のある日です。こんな日には皆さんに、ジェスター(訳注:宮廷に雇われた道化師)を紹介するのがぴったりではないでしょうか?

ルネサンス期のヨーロッパまで遡りましょう。1494年、セバスティアン・ブラントが『阿呆船』を出版し、続く1511年にはエラスムスの『痴愚神礼賛』が出版されました。どちらの本も計り知れないほど人気となり、愚者や道化師は16世紀の思想における中心人物として定着します。広範囲に及ぶ政治的・宗教的な大変動の真っ只中、彼らは風刺やものごとの転覆を通じて、既成の社会的秩序へ疑問を投げ、異議を唱える者の象徴として姿を現したのです。そのイメージは版画で広まり、たちまち認知されるようになりました。明るくコントラストの強い衣装、鶏冠のような飾り帽、ロバの耳、鈴、さらに、その奇妙なイメージを形作る「マロット」(訳注:宮廷道化師の持つ、顔の付いた杖)——あたかも自分自身に話しかけているかのようになる小道具です。

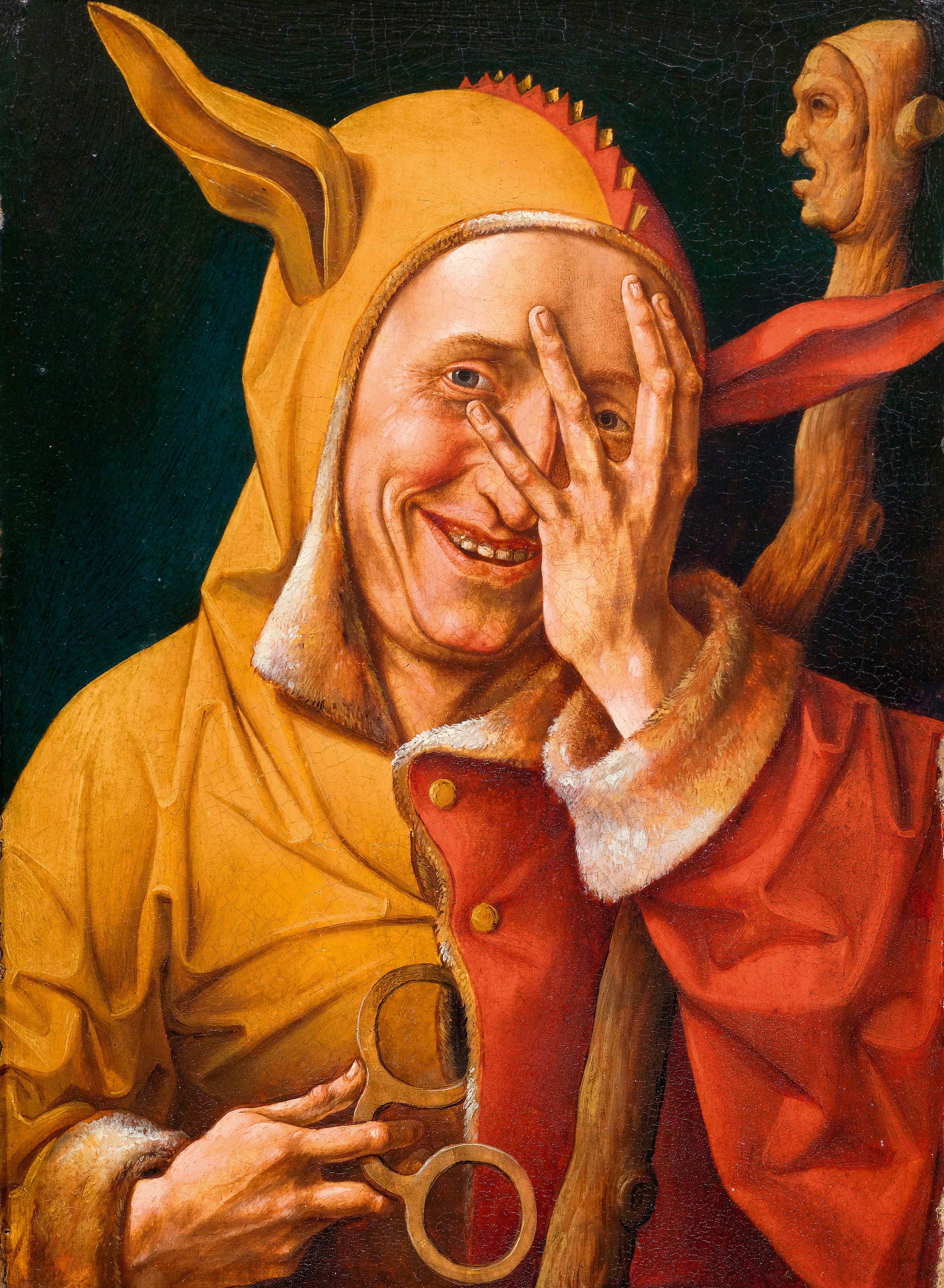

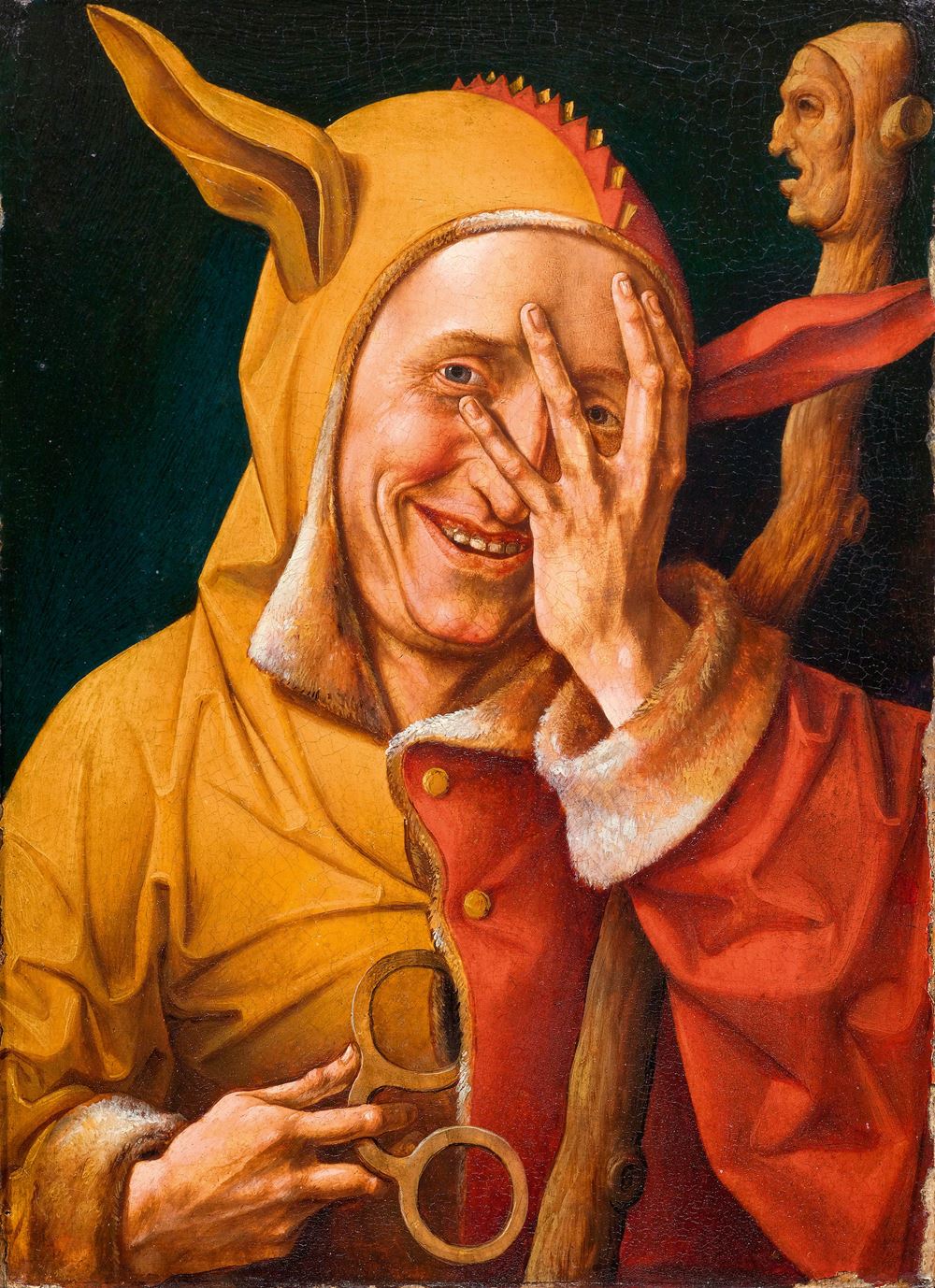

この肖像画は、いわゆる道化師らしい見た目のしきたりに則っています。非常に写実的なスタイルで描写され、複雑なディティールが捉えられています。毛皮で裏打ちされた優雅な服装から、年齢を重ねて血管の浮き出た筋張った指や目の周りのシワに至るまで。もう一つの持ち物はメガネ——道化師のもう一つの目印——学のある人を嘲笑すること、そして現実への認知の歪みを象徴するものですが、どちらも愚かさの核となる主題です。

指の隙間からものを見る道化師の姿は、とりわけドイツやオランダ辺りの界隈で流行しました。この仕草は、ドイツ語やオランダ語でよく使われる、不道徳や違法な行動を見て見ぬふりをすることを表す言い回しをほのめかします。ブラントの『阿呆船』には夫が妻の不貞を見てみぬふりをする場面でそれが引用されています——彼の意図的な盲目を正当化する、彼自身の不道徳さです。

1537年の巨匠が描いた肖像画の道化師はメガネを外し、見ることさえも拒絶する姿勢が強調されています。この忌避の行為は大まかに言えば、過度な忍耐や社会的な愚かさを導いていると解釈できるでしょう。同時代の版画には、この意見を文章で記しているものもあります。「近ごろ、人々は指の隙間から物事を見ている——だから、あらゆる物があらゆる場所で間違った方向へ進んでしまうのだ。」

ハッピー・エイプリルフール・デー!

P.S. また別のジェスターの絵は最近、レディー・ガガのアルバムのジャケットを飾りました! それには特別な意味が込められていたのです。レディー・ガガの「ハーレクイン」のジャケットの道化師は誰でしょう?

Master of 1537

Master of 1537