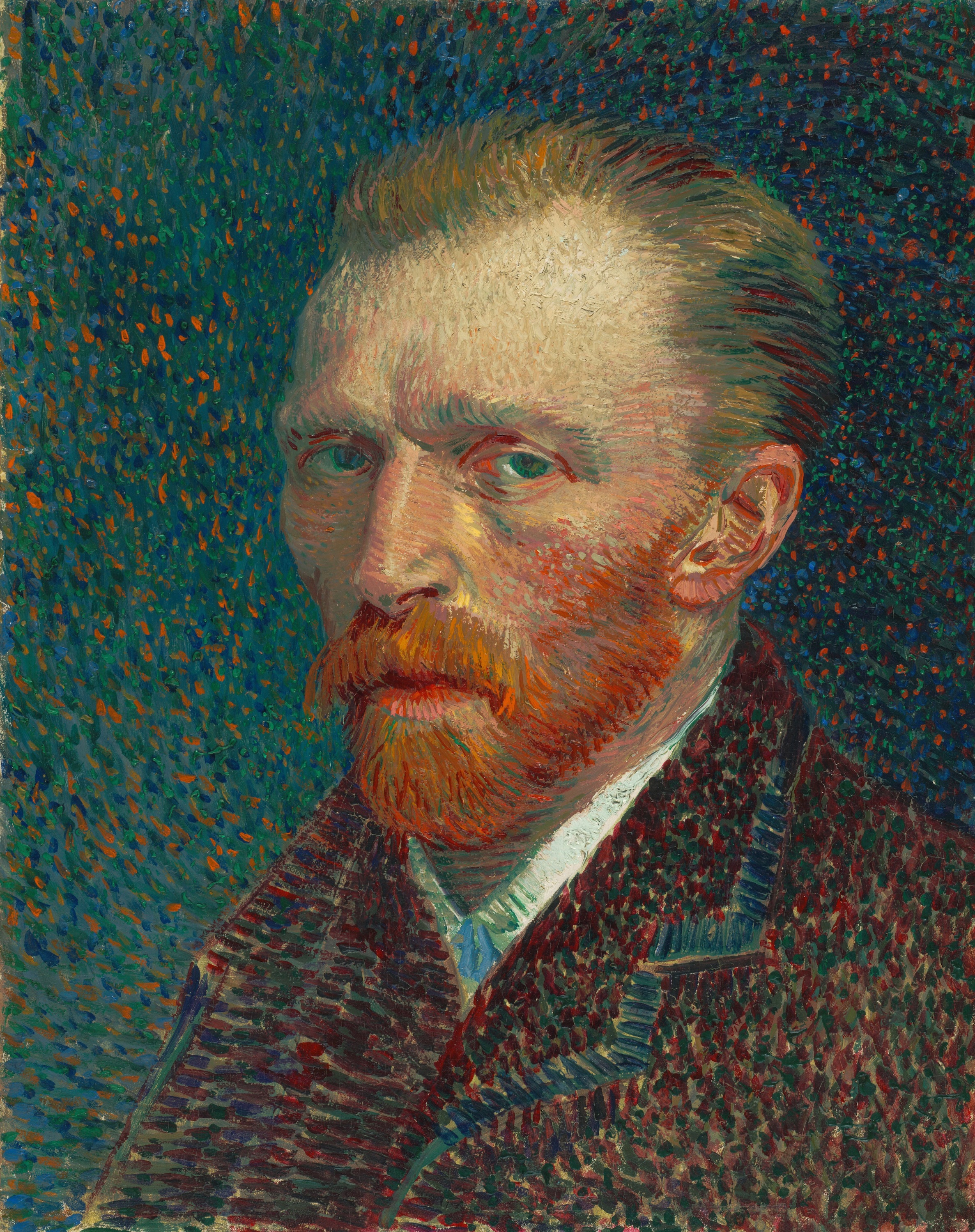

如果有一位极度悲观者的话,那一定是亚瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer)。这位德国哲学家深受佛教思想的影响,因此他认为存在是“消极的”,生活是无目的的-就像在痛苦和苦难的王国中面对存在一样。像佛教徒一样,他指出,(生活、欲望和不朽的)“意志”是所有痛苦的根源,但与佛陀不同,他没有暗示通往涅槃-远离“意志”和自我的最终自由的状态-的步骤。叔本华的思维方法具有二元性,因为他将世界视为意志和表象。他相信,如果意识深深地被表象所吸收,那么我们就会暂时从痛苦的意愿中解脱出来。但这并不意味着他认为艺术仅仅是对生活之不安的消遣。对他来说,艺术提供了柏拉图理念的知识。它可以教会我们超越“意志”。那些确实能超越的人被他视作天才,创作而无视规则,并且毫不理会“活着”的世俗义务-经典的心不在焉的艺术家,关注“忙碌生活”之外的事物:就像我们看待梵高的那样。在这幅画中,梵高用观众吸引了我们的注意力,他们的注意力也被吸引-他们看起来有所放松和娱乐,难以区分并且分散注意力。但如果我们介意左下角,我们可以看到一个有意识的观察者:面对我们,呈怪诞的绿色,仿佛处于痛苦之中。画中令人不安的存在,也许是因为它将我们带回了痛苦的自我?- 叔本华会这么认为,而他在派对上并不开心......

- Artur Deus Dionisio

文森· 威廉·梵高

文森· 威廉·梵高