卡拉瓦喬於1603-1604年為瓦利切拉的聖瑪麗亞(Chiesa Nuova)右邊的第二個小禮拜室創作了他最令人欽佩的祭壇畫之一《基督下葬》,該禮拜室是為聖菲利普內裏講堂而建。這幅畫的復製品現在就在小禮拜室裏,原作在梵蒂岡博物館。這幅畫被魯本斯、弗拉戈納爾、傑利柯和塞尚等不同的藝術家臨摹。這幅反改革的畫作--對角線上的送葬者和擡屍者層層疊疊地下降到癱瘓的、死去的基督和光禿禿的石頭上--不是一個美化的時刻,而是一個哀悼的時刻。當觀眾的視線從昏暗處下降時,也有一種馬利亞的歇斯底裏,通過壓抑的情感下降到作為最後情感沈默的死亡。與病態的西班牙式呈現中被刺死後的耶穌不同,意大利的基督一般都是不流血地死去,並以在幾何學上具有挑戰性的姿勢倒下。似乎是為了強調死去的基督無法感受到疼痛,一只手伸進了他側身的傷口。他的身體是一個肌肉發達、青筋暴突、四肢粗壯的勞動者,而不像通常瘦骨嶙峋的描述。兩個人擡著他的屍體。一個是福音書作者約翰,僅憑他年輕的外表和紅色的鬥篷就可以確定,他用自己的右膝和右臂支撐著死去的基督,無意中打開了傷口。尼哥底母用手臂抓著膝蓋,腳踩在石板邊緣。卡拉瓦喬平衡了屍體的穩定、莊重的位置和承載者的不穩定的用力。佛羅倫薩 雖然臉部在繪畫中一般都很重要,但在卡拉瓦喬那裏,重要的是要時刻註意手臂的指向。在《聖保羅的皈依》中指向天空,在《聖馬太的召喚》中指向利維。在這裏,死去的上帝倒下的手臂和無暇的裹屍布碰到了石頭;悲傷的抹大拉的馬利亞向天堂打手勢。在某些方面,這就是基督的信息。上帝來到人間,人類與天堂和解。像往常一樣,即使是他的最高獻身精神的作品,卡拉瓦喬也從來沒有不接地氣。傳統上認為,聖母瑪利亞應被描繪成永遠年輕,但在這裏,卡拉瓦喬把聖母畫成了一個老婦人。聖母瑪利亞的身影在約翰身後也被部分遮擋;我們看到她穿著修女的長袍,她的手臂伸向身側,模仿他們站在石頭上的線條。她的右手在他的頭頂上盤旋,似乎在伸手觸摸他。其他人物被貝洛裏確定為「瑪麗」,可能是抹大拉的瑪麗和 "另一個瑪麗"。左邊的人物模仿了卡拉瓦喬的《懺悔的抹大拉的瑪麗亞》中的服裝;右邊的人物讓我們想起了他的《抹大拉馬利亞的皈依》中的瑪麗。安德魯·格雷厄姆·迪克森(Andrew Graham-Dixon)斷言,這些人物是由菲利德·梅拉德羅尼(Fillide Melandroni)塑造的,她是他作品中經常出現的模特,當時大約22歲。

基督下葬

布面油畫 • 300 cm × 203 厘米

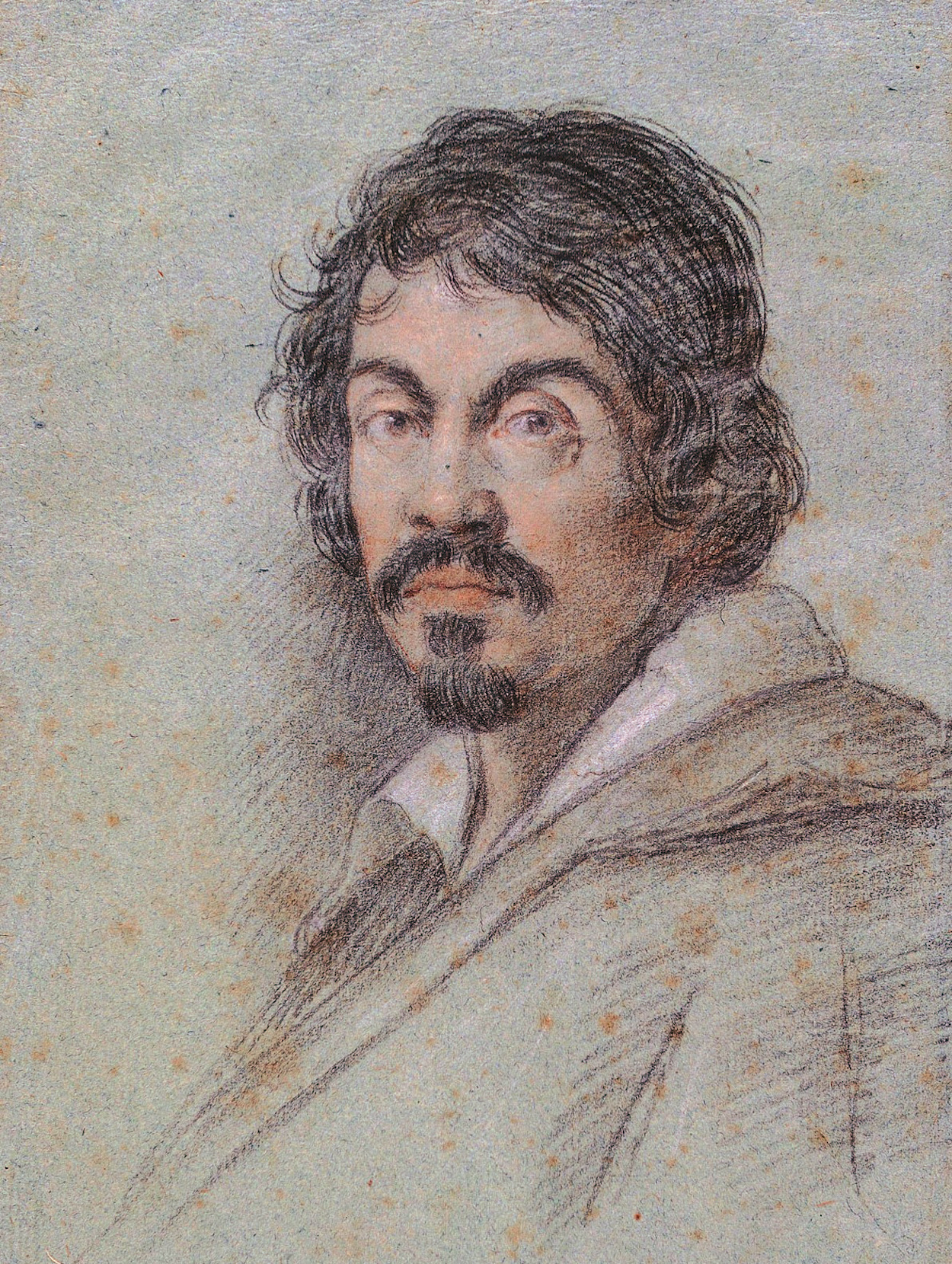

米開朗基羅·梅里西·達· 卡拉瓦喬

米開朗基羅·梅里西·達· 卡拉瓦喬