先前的周三藝術思,我們提到德國哲學家佛里德里希‧尼采(Friedrich Nietzsche)和他對藝術的浪漫態度。今天,我們想展示更多他的哲學以及他與象徵主義者的聯繫,他們聲稱:「建議,從不描述」。

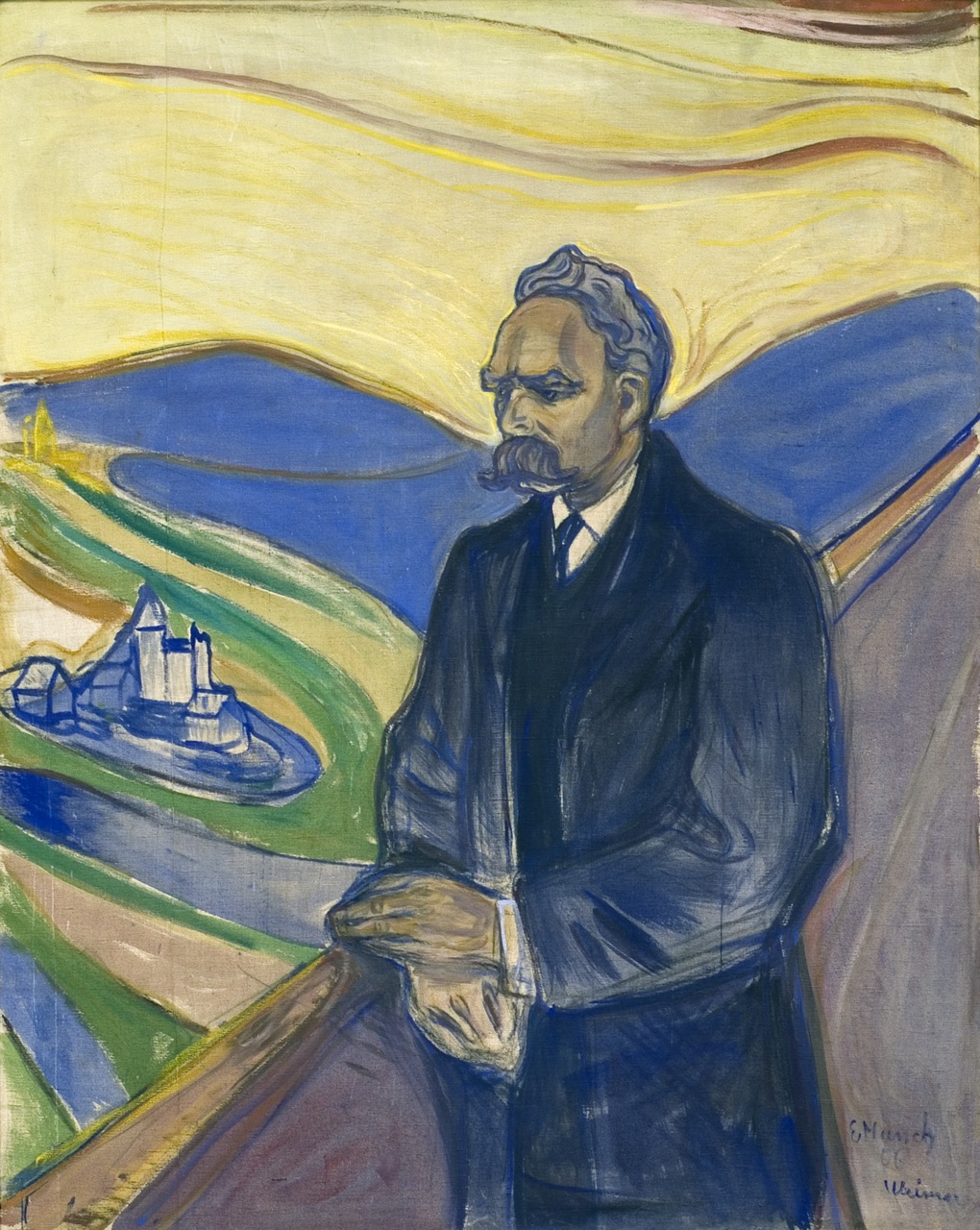

孟克(Munch)對佛里德里希‧尼采的肖像提供象徵主義美學及尼采關於藝術、生理學及永恆回歸的思想一個獨特的詮釋。這位藝術家第一次在哥本哈根(Copenhagen)一系列講座,然後是普及德國哲學的瑞典(Swedish)詩人及批評家歐拉‧漢森(Ola Hansson)了解尼采。孟克開始盡可能搶購所有尼采的書,很快地這些書籍超過其他他最喜愛的杜斯托也夫斯基(Dostoyevsky)的書。孟克接受另一位愛好者瑞典銀行家歐內斯特‧蒂爾(Ernest Thiel)尼采肖像畫的委託,想要一個偉人的「思想肖像畫」─奇怪的是,孟克從未親自見過尼采,但認識他的妹妹,並藉由照片完成肖像畫。

在尼采身上,孟克發現共享的精神性親切感─兩者同樣遭受孤獨、缺乏認可及對瘋狂的恐懼。尼采自己對藝術及心理學的工作巧妙的與孟克的氣質及藝術興趣完美契合;兩者都認為病理生理學是一個揭示性的狀態,恐懼又令人追捧的狀態。19世紀的法國及德國思想家非常關注藝術與生理學,通常經由我們今日所稱「度量」這種迅速發展的領域,合理化人類於世界的位置。這些身體環境的圖形表示,像尼采及孟克這樣的思想家相信,如存在、美及美學這種難以捉摸的概念能被捕捉及表現,一種宏大的跨學科的本體論實驗。孟克也發現尼采永恆回歸的概念與他自己作為藝術家的宗旨相符。「從我腐爛的身軀」孟克憂鬱緩慢而嚴肅的說:「花朵從中長出來,而我在其中,那就是永恆。」

物質藝術天才與直覺形而上學不斷的辯證呼應尼采《查拉如斯特拉如是說》(Thus Spoke Zarathustra)─「那條長而怪異的小路,我們不應該永恆回歸嗎?」-在《痊癒者》(The Convalescent)-「一切將離去,一切將回歸,永遠滾動車輪的存在。」有趣的是,尼采的永恆回歸沒有考慮靈魂或永生,是宗教軍醫之子孟克從不能完全拒絕的:「人們必須相信永生。」

Edvard Munch

Edvard Munch