披頭士樂隊的專輯《佩柏軍士孤獨之心俱樂部樂隊》是這個時代的標誌,這個時代中不少人以吸食迷幻藥進入主流藝術界。每個人都想加入創作“綴滿鉆石天空下的露西”這首歌曲的樂隊,因此毒品成為藝術文化中比以往任何時候都更為普遍的壹部分。當然,早在20世紀60年代之前,毒品就對文化產生了影響。

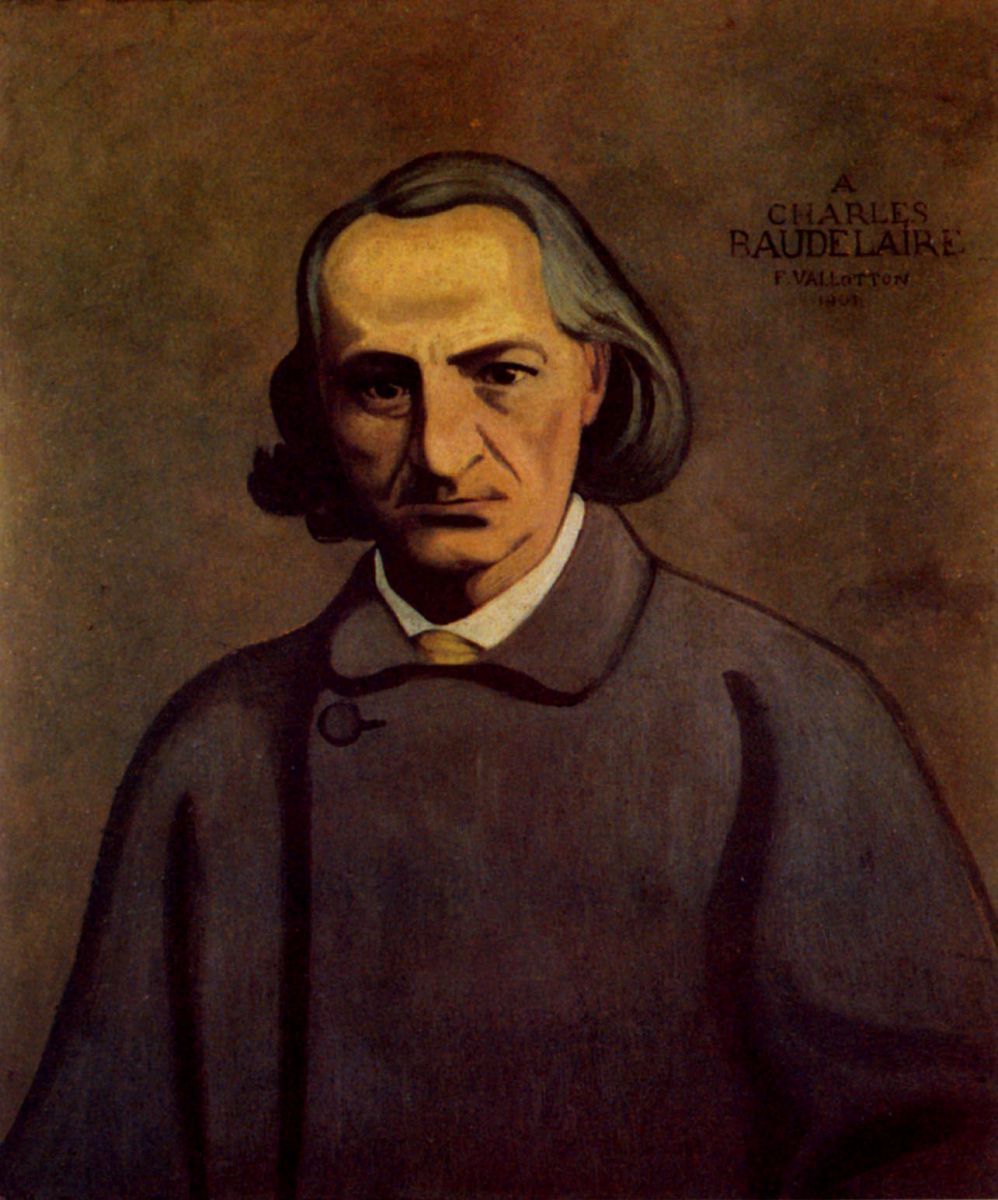

薩爾瓦多·達利曾經說過壹句名言:“我不吸毒。因為我自己就是壹種毒藥。”這不是壹個“對毒品說不”的廣告,而是壹種升華。在某種程度上,他聲稱他的作品本身可以產生與毒品相似的作用。波德萊爾,壹位頹廢的作家,在我們今天的藝術作品中被描繪出來,在他的書《天堂的人工制品》中講述了毒品是如何幫助人們創造壹個理想世界的。

其他思想家和藝術家也意識到毒品的威力。尼采將鴉片作為治療偏頭痛和惡心的藥物;學者們則在論述鴉片是如何激發他們的工作的。讓-保羅薩特註射麥斯卡林,以忘掉他總覺得有壹只巨型龍蝦在追他!苦艾酒在波希米亞的法國非常流行:德加、高更、梵高、勞特雷克、波德萊爾和其他許多人都把苦艾酒作為靈感的來源。

柏拉圖本人也參加了在古希臘舉行的“埃留申之謎”活動,參加者都要喝下壹種名為“凱肯”的精神藥劑。柏拉圖談到他的實驗時說:“我們被允許作為啟蒙者看到完美的、簡單的、平靜的、快樂的幻影。我們在純凈的光中看到了這些幻影,我們自己是純凈的,而不是毫無生氣地被禁錮在軀體當中。”這可能就是心身二元論的起源,它是從基督教到笛卡爾著名的“我想故我在”的壹個結構性論點。迷幻劑和麻醉劑的盛行,甚至讓我們懷疑,毒品是否是西方哲學的基石。

諾曼·奧勒的《勞希的全部》壹書中討論了納粹德國時期的毒品使用問題。在納粹德國,甲基苯丙胺的使用量非常大。帕維汀是壹種去氧麻黃堿。家庭主婦和工人都會為了度過煎熬的每壹天而食用,所以它可以在沒有任何醫療處方的情況下出售。1925至1930年間,僅德國就生產了世界上40%的嗎啡。

但是我們今天吃的藥呢?當然,不是每個人都對可卡因上癮,但是抗抑郁藥、酒精和咖啡因呢?它們就能被社會接受,而不是其他輕毒品,這難道不奇怪嗎?

我突然有了壹個大膽的想法,盡管我知道這樣做會很危險:如果我們允許運動員服用提高成績的藥物並參加比賽,這樣我們就能看到人體的極限在哪裏?當然,這可能是災難性的,但這個想法確實勾著妳...

-阿圖爾迪烏尼西奧

Félix Vallotton

Félix Vallotton