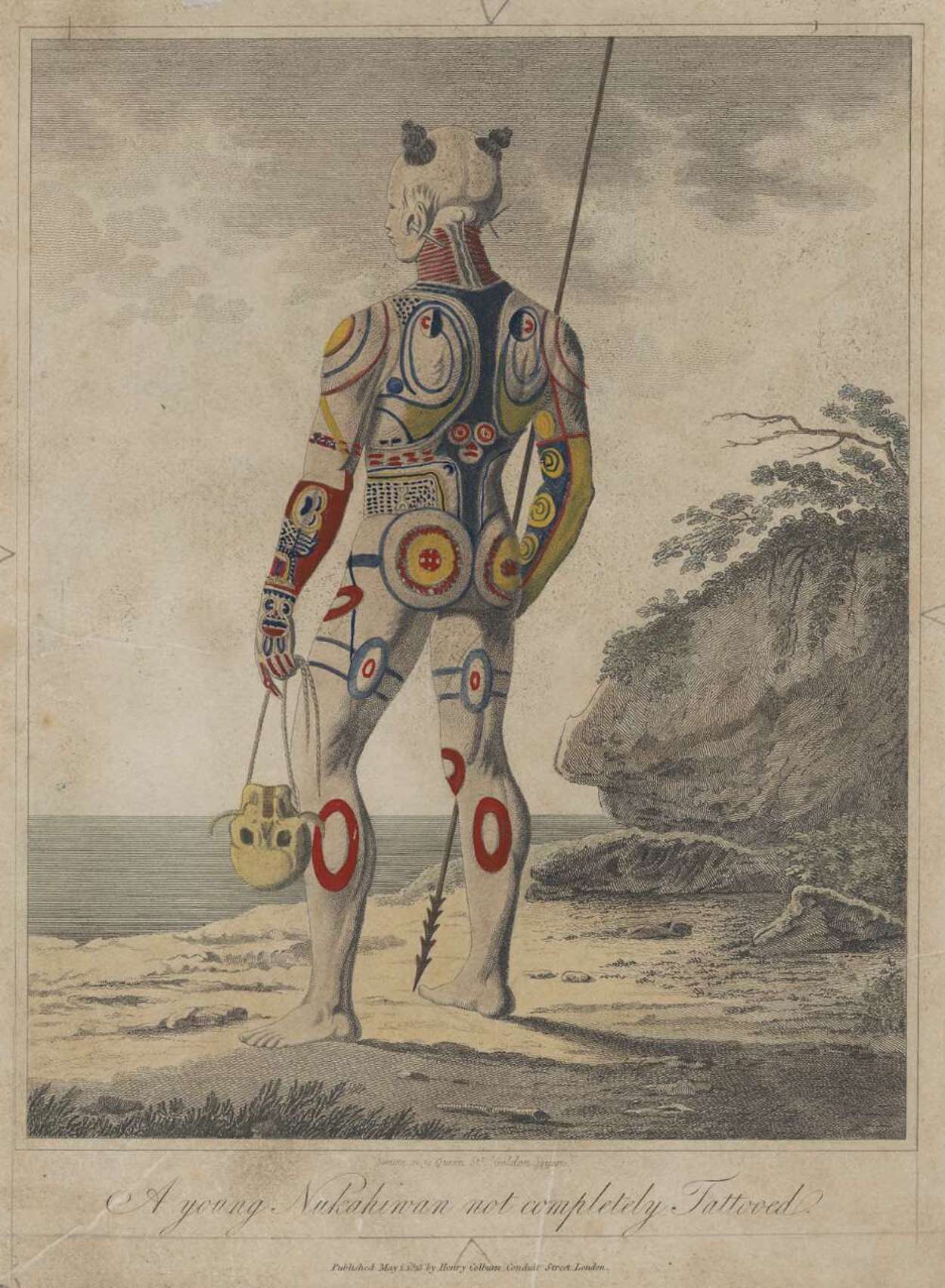

在泰奧哈埃灣(法屬玻里尼西亞馬克薩斯群島)旁,年輕的馬克薩斯戰士凝視著無邊無際的大海,對即將發生的一切發出挑戰。 他手握長矛,提著一個骷髏頭,那是戰爭成就的可怕象徵。在他的皮膚上,你可以讀到一個獨特的故事。

紋身,這種與「藝術」一樣古老的表達媒介,儘管在各種文化中都使用過,但很少有像馬克薩斯群島的傳統那樣令人印象深刻的。當探險家亞當·約翰·馮·克魯森斯頓(Adam Johann von Krusenstern)前往塔希提島東北八百英里處的這些島嶼時,他與藝術家威廉·泰勒瑙(Wilhelm Tilenau)同行,後者繪製了一系列引人入勝的版畫,描繪下航行過程,並記錄了這種形式的人體藝術。

紋身可以說是繪畫最私密的形式。根本上,紋身是一件暫時的藝術品。 不僅因為它成為了載體的一部分,更因為它有關於故事,就像所有的決定一樣,紋身被刻成一條條不可移動的線,由人們的每一個選擇而確定。人的生命軌跡總是難以預測,紋身承載著的是塑造我們的人、經歷、思想和事件。

這座島嶼是藝術史上錯綜複雜事件的絕佳隱喻,它在某種程度上烙印了我們每個人,為現代美學奠定了基礎。文學巨匠赫爾曼·梅爾維爾(Herman Melville)曾在這座島上生活了一個月,這段經歷成為他首部作品《台皮》(Typee)的靈感來源,直到20世紀初《白鯨》(Moby Dick)被重新發掘之前,他都是因這本書而聞名。渴望探索這片曾激發靈感的土地,作家傑克·倫敦(Jack London)也曾造訪此地,但面對那些因外來者帶來疾病而衰弱的傳奇戰士,他感到深深的失望。這次經歷後來也成為他故事創作的靈感。

高更對塔希提島的幻想破滅,因其“太过文明”(用他的話說),于是,1901年他来到馬克薩斯群島。高更被馬克薩斯藝術深深吸引,將那些意象融入到他的繪畫中,甚至連墳墓都裝飾著一件馬克薩斯“提基”(Marquesan “Tiki”,具人面特徵的抽象圖案)。這类圖案同樣備受畢加索的喜愛,有一件被納入他的私人收藏。總之,Marquesan Tikis是那種啟發了現代主義運動的太平洋雕塑。

仔細看看自己:即使你沒有找到任何紋身,你也是在一個年輕的馬克薩斯文化脈絡中形成的——紋身並非完全是紋身,而是凝視無限的可能性。

——亞瑟·迪烏斯·迪奧尼西奧

John Swaine

John Swaine